IVDs in der Medizintechnik

Zusammenfassung

In-vitro-Diagnostika werden zur Untersuchung von aus dem menschlichen Körper stammenden Proben eingesetzt. Sie liefern beispielsweise Informationen zu pathologischen Zuständen bzw. Erkrankungen und weiteren Aspekten.

Heutzutage hatten die meisten Menschen bereits im Rahmen von COVID-Tests mit IVDs zu tun. Ihre Anwendung in der Medizin, aber auch im häuslichen Umfeld ist allerdings wesentlich vielfältiger: Es gibt eine große Anzahl unterschiedlicher IVDs und Testverfahren wie Lateral Flow Assays, PCR-Tests und ELISA- aber auch viele Laborgeräte und Probenbehältnisse gelten als In-vitro-Diagnostika.

Wir unterstützen Hersteller von IVDs bei der Erstellung und Anpassung von Qualitätsmanagementsystemen.

Wir unterstützen Hersteller von IVDs bei der Erstellung und Anpassung von technischen Dokumentationen.

Wir unterstützen Hersteller von IVDs bei der Zulassung in der EU, CH, UK sowie den MDSAP-Mitgliedstaaten.

Inhaltsverzeichnis

Was sind IVDs?

In-vitro-Diagnostika (IVDs) sind eine Untergruppe der Medizinprodukte. In-vitro bedeutet, dass die Diagnostik auf Grundlage organischer Vorgänge außerhalb des lebenden Organismus stattfindet.

Der Begriff „in-vivo“ bezeichnet im Umkehrschluss, dass etwas innerhalb des lebenden Organismus stattfindet.

IVDs sind per Definition für die In-vitro-Untersuchung von aus dem menschlichen Körper stammenden Proben vorgesehen. Sie liefern Informationen über die folgenden Punkte:

- physiologische oder pathologische Prozesse oder Zustände,

- kongenitale (angeborene) körperliche oder geistige Beeinträchtigungen,

- die Prädisposition für einen bestimmten gesundheitlichen Zustand oder eine bestimmte Krankheit,

- Feststellung der Unbedenklichkeit und Verträglichkeit bei den potenziellen Empfängern,

- die voraussichtliche Wirkung einer Behandlung oder die voraussichtlichen Reaktionen darauf oder

- Festlegung oder Überwachung therapeutischer Maßnahmen.

Probenbehältnisse gelten übrigens auch als In-vitro-Diagnostika.

Das bekannteste Beispiel eines IVDs ist vermutlich ein Schwangerschaftstest aus der Apotheke. Darüber hinaus gibt es aber eine große Anzahl anderer Produkte, die eher unbekannt, aber dennoch wichtig sind: Viele IVDs bestehen aus unterschiedlichen Reagenzien, die im Labor beispielsweise für den Nachweis eines bestimmten Erregers verwendet werden. Diese Reagenzien dienen dazu, die DNA oder RNA des Erregers nachzuweisen. Viele Tests auf COVID-19 und andere Erkrankungen basieren auf dieser Technologie. Weitere Beispiele zu IVDs folgen später in diesem Beitrag.

Welche Rolle spielen IVDs im Alltag?

Das Analysieren von Proben aus dem menschlichen Körper wird in der Diagnostik sehr häufig angewendet, um verschiedenste Krankheiten nachzuweisen. Auf diesem Weg ist es auch möglich, eine medikamentöse Behandlung zu überwachen oder im Vorfeld festzustellen, ob diese geeignet sein kann.

Im Rahmen der COVID-19 Pandemie rückte die IVD-Branche stark in den Fokus der Medien und öffentlichen Aufmerksamkeit. Plötzlich wurde allen klar, welch wichtigen Bestandteil IVDs in der Medizintechnik und an der Gesundheitsversorgung haben. Was diese Zeit auch gezeigt hat, ist die große Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit dieser Branche. Die ersten COVID-19-Tests waren in kürzester Zeit verfügbar. Diese Fähigkeit der schnellen Adaption ist ein wichtiges Merkmal in diesem Bereich, denn Viren und Bakterien verändern sich ständig. Darauf muss ein IVD-Hersteller schnell reagieren können, damit auch Mutationen bekannter Erreger zuverlässig nachweisbar sind.

In der pränatalen Diagnostik können Proben schon vom Embryo analysiert werden.

Beispiel: Im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation können mittels eines schwachen Lasers (Medizinprodukt, kein IVD) Teile eines Embryos in-vitro entfernt und mittels In-vitro-Diagnostik analysiert werden. So können verschiedene Krankheiten oder Gendefekte festgestellt werden. Die abgetrennten Zellen schaden dem Embryo dabei übrigens nicht. Dieser ist in diesem Stadium erst wenige Tage alt und die abgetrennten Zellen werden beim Heranwachsen ersetzt.

Das wohl bekannteste Produkt der In-vitro-Diagnostik ist der Schwangerschaftstests, der Zuhause im Rahmen einer Urinprobe genutzt werden kann:

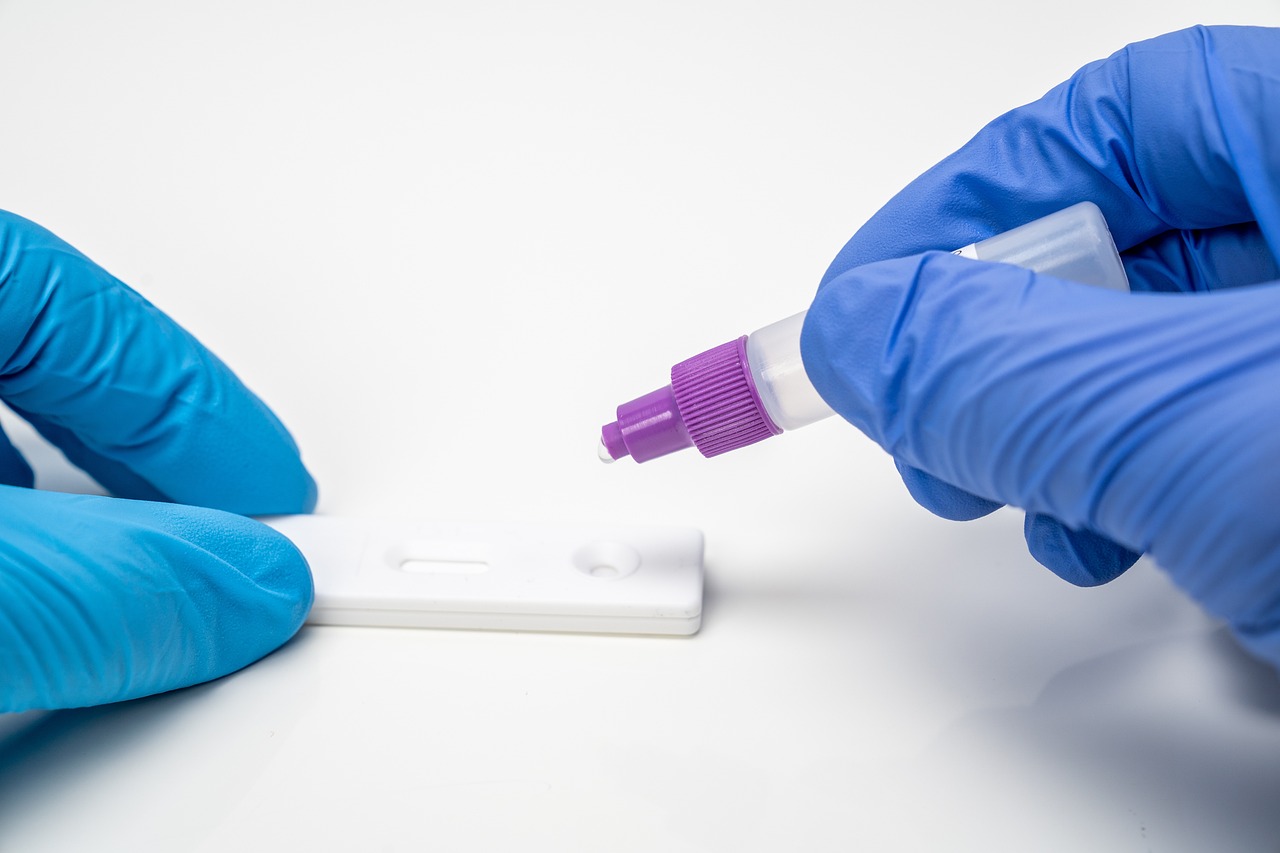

Die Abbildung zeigt einen kommerziell verfügbaren Schwangerschaftstest der CARE diagnostica Laborreagenzien GmbH, den sogenannten viola-C.

Warum ist der Bereich in der Öffentlichkeit so unbekannt?

Als Patient hat man in der Regel keinen Kontakt zu IVDs. Man selbst oder ein Arzt nimmt eine Probe, diese wird dann im Labor mittels eines IVDs analysiert. Beim Patienten kommt dann nur das Ergebnis an – aber wie es im Labor dazu kam, weiß man in der Regel gar nicht.

Zusätzlich sind IVDs häufig etwas abstrakter, schwieriger vorstellbar. Wie ein Röntgengerät aussieht, wissen die meisten. Man sieht das Gerät zumindest in Teilen während der Anwendung. Aber irgendwelche Reagenzien, die verschiedene Prozesse in Verbindung mit einer Blutprobe ablaufen lassen, um erst die DNA oder RNA zu isolieren und diese dann nachzuweisen – das ist schon schwieriger vorstellbar. Und wie gesagt, als Patient bekommt man davon gar nichts mit. Der Arzt nennt einem nur das Ergebnis.

Ein weiterer Punkt für die relative Unbekanntheit von IVDs ist, dass es mit diesen Produkten wenig Vorfälle oder Skandale gibt. IVDs haben in der Regel keinen direkten Patientenkontakt und haben dadurch ein wesentlich geringeres Risiko diesen zu schaden, als es bei üblichen Medizinprodukte der Fall ist. Da lediglich Proben analysiert werden, besteht das wesentliche Risiko eines IVDs in der Bereitstellung eines falschen Testergebnisses, nicht aber in einem unmittelbaren Schaden am Patienten.

Die In-vitro-Diagnostik im Privatleben

Früher waren wahrscheinlich Schwangerschaftstests die einzigen IVDs, die im Privatleben bekannt waren. Seit einigen Jahren ändert sich das immer mehr: Die Diagnostik von Atemwegserkrankungen wie Influenza, COVID und RSV wird immer häufiger im häuslichen Umfeld mittels Schnelltests durchgeführt. Durch die Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung (MPAV) im Februar 2025 wurde es in Deutschland zudem möglich, eine ganze Reihe anderer IVDs auch an Privatpersonen abzugeben, die vorher nur für professionelle Anwender in Deutschland vertrieben werden durften. Dazu gehören Schnelltests zu diversen Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien, Gonorrhöe, Trichomonas vaginalis usw. Es gibt sogar Schnelltests für HIV, die in Deutschland für die Verwendung im häuslichen Umfeld bzw. durch Laien verfügbar sind.

Ein weiterer seit Jahren wachsender Bereich der In-vitro-Diagnostik besteht vielmehr in der Selbstoptimierung und zielt auf gesundheitsbewusste Personen ab. Dazu gehören Tests auf Vitamin D, Vitamin B12, Testosteron, Cortisol und viele mehr. Selbstverständlich können diese Tests auch im Rahmen medizinischer Untersuchungen relevant sein – Die Verwendung dieser Tests durch Privatpersonen erfolgt erfahrungsgemäß dennoch in großen Teilen durch grundsätzlich gesunde Personen, die ihre eigene Gesundheit und Wohlbefinden optimieren wollen. In vielen Fällen erhält man rechtlich gesehen ein Probenentnahme- und Versandkit mit anschließender Analyse der Probe von einem Fachlabor.

Die In-vitro-Diagnostik im medizinischen Umfeld

Im medizinischen Umfeld ist die Verwendung von IVDs absoluter Standard zur Diagnostik von Erkrankungen, der Überwachung therapeutischer Maßnahmen und ähnlichem. Wahrscheinlich arbeitet jede Hausarztpraxis mit einem Labor zusammen, um dort Proben analysieren zu lassen. Viele Facharztpraxen (je nach Fachbereich) werden dies ebenfalls tun und in Krankenhäusern gibt es meist eigene Labore. Die professionelle In-vitro-Diagnostik ist wesentlich vielfältiger als die für Laien zugänglichen Varianten. Seit der Anpassung der Medizinprodukteabgabeverordnung (MPAV) dürfen zwar fast alle IVDs an Laien abgegeben werden, in vielen Fällen sind die notwendigen Geräte aber schlichtweg zu teuer, als dass ein Laie diese für private Zwecke kaufen würde.

In Gesundheitseinrichtungen werden neben in der EU zugelassenen IVDs auch sogenannte In-house-IVDs verwendet. Diese In-house-IVDs sind über die IVDR, also die Europäische Verordnung (EU) 2017/746 reguliert, tragen aber kein CE-Zeichen und werden nicht von einer benannten Stelle überwacht. Derartige In-house-IVDs dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen verwendet werden, sodass sichergestellt werden soll, dass auch diese sicher und leistungsfähig sind.

Welche In-vitro-Diagnostika gibt es?

Es gibt eine riesige Vielfalt unterschiedlicher IVDs im Sinne unterschiedlicher Produkte, aber auch Technologien. Eine grobe Übersicht bietet die folgende Liste, wobei wir einige Schlüsseltechnologien kurz weiter unten im Beitrag erklären werden:

- Schnelltests / Lateral Flow Assays

- PCR-Tests

- Optische Platten

- Reaktionsgefäße

- Immunoassays (z.B. ELISA)

- Thermocycler

- Färbelösungen für Zellen

- Probenbehältnisse

- usw.

Schnelltests

Der Klassische Schnelltest ist ein Lateral Flow Assay in Form eines Teststreifens, der ggf. wiederum in einer Testskasette eingebettet ist. Der Teststreifen besteht aus folgenden Komponenten:

- Probenpad: Nimmt die Probe auf und leitet sie durch Kapillarwirkung weiter.

- Konjugatpad: Enthält markierte Antikörper oder Antigene (z. B. mit Goldnanopartikeln oder Latexpartikeln), die an Zielanalyten binden.

- Detektionslinie: Auf einer Nitrozellulosemembran sind spezifische Antikörper aufgebracht, die bei Anwesenheit des Zielanalyten eine sichtbare Linie erzeugen.

- Kontrolllinie: Ebenfalls auf der Nitrozellulosemembran befinden sich Antikörper gegen das verwendete Konjugat, um bei korrekter Durchführung die Kontrolllinie zu erzeugen.

- Absorptionspad: Sorgt für den gleichmäßigen Fluss und nimmt überschüssige Flüssigkeit auf.

Die Probe verteilt sich lateral (seitlich) über den Teststreifen. Bei Nachweis des Zielmoleküls entsteht eine farbige Linie im Testbereich, während eine Kontrolllinie den korrekten Ablauf bestätigt.

Die auch als Schnelltests bekannten Lateral Flow Assays werden beispielsweise für COVID- und Schwangerschaftstests verwendet. Dabei gibt es sie teilweise mit Testkassette oder nur als Teststreifen - Die Technologie ist jedoch die gleiche.

PCR-Tests

PCR steht für „Polymerase Chain Reaction“ und ist eine molekularbiologische Methode zur Vervielfältigung spezifischer DNA-Abschnitte. Sie ermöglicht den hochsensitiven Nachweis von Erregern oder genetischem Material.

PCR-Tests besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

- DNA-Template: Das zu untersuchende Probenmaterial, das die Zielsequenz enthält.

- Primer: Kurze DNA-Stücke, die an die Zielsequenz binden und die Vervielfältigung starten.

- DNA-Polymerase: Ein Enzym (z. B. Taq-Polymerase), das neue DNA-Stränge synthetisiert.

- Nukleotide (dNTPs): Bausteine für die neuen DNA-Stränge.

- Pufferlösung und Mg²⁺-Ionen: Sorgen für optimale Reaktionsbedingungen.

Die Polymerase-Kettenreaktion läuft in Zyklen aus drei Schritten ab:

- Denaturierung: Trennung der DNA-Doppelstränge durch Erhitzen (~95 °C).

- Primerhybridisierun: Anlagerung der Primer an die DNA (~50–65 °C).

- Elongation: Verlängerung der neuen DNA-Stränge durch die Polymerase (~72 °C).

Durch wiederholte Zyklen entsteht eine Vermehrung der Zielsequenz. Da hierbei auch andere Fragmente als die Zielsequenz anfallen, werden meist bis zu 30 Zyklen durchlaufen, damit vorwiegend die Zielsequenz gebildet wird. Bei der real-time PCR (qPCR) wird die Amplifikation in Echtzeit mittels fluoreszierender Marker gemessen, wodurch eine quantitative Analyse möglich ist.